The Internet’s completely over1

von Micz Flor | KUNSTFORUM International: Bd. 205 Vom Ende der Demokratie | 2010

„Die Geschichte ist eine Erfindung, zu der die Wirklichkeit ihre Materialien liefert. Aber sie ist keine beliebige Erfindung.“2

Das Interesse am Internet als politischem System oder Konstrukt ist dem Kunstbetrieb vollends abhanden gekommen. Während vor etwas mehr als zehn Jahren jede größere Ausstellung bis hin zur documenta 10 sich um Netzprojekte bereicherte, scheint das damals gespürte Potential sich nicht eingelöst zu haben. „The Internet’s completely over“,3 weiß auch Prince und entscheidet sich sein neues Album als Gratisbeilage bei ausgewählten Magazinen in Umlauf zu bringen. Unter ökonomischen Gesichtspunkten ist eher das Gegenteil anzunehmen: Aufgrund der freien Verbreitung von Musik über das Internet ist es nur logisch, Musik als Gratisbeilage zu verschenken. Die Geldquellen liegen woanders.

Ähnlich verhielt es sich mit dem Interesse des Kunstbetriebes am Internet in den 1990er Jahren. Es waren ökonomisch begründete Legitimationsprobleme der Kunst, die die Aufmerksamkeit für das Internet bestärkten und wenige Jahre später das Ende einläuteten, als der Kunstmarkt sich wieder aufheizte. In den Jahren dazwischen lassen sich eine Reihe von Missverständnissen und Sollbruchstellen aufzeigen, die der Verbindung von Kunstbetrieb und Netzkultur immer wieder im Weg standen.

Politik als Strategie in der Krise

Auf der Suche nach politischer Legitimation hat sich der Kunstbetrieb in den 90er Jahren neuen Praktiken, Strukturen und Medien zugewandt. Das Internet spielte in diesem Zusammenhang eine zentrale Rolle, entstand hier doch scheinbar „eine neue Welt ästhetischer, sozialer und kultureller Möglichkeiten von Individuen und Gemeinschaften weltweit“,4 wie der brasilianische Künstler Eduardo Kac berichtete und aufforderte, „unter dem Glühen des Bildschirms zu lesen, während digitale Blitze sie von einer Ecke der Welt zur anderen tragen.“5 Solche Euphorie am Neuen sollte hinreichender Grund für den Kunstbetrieb sein, sich mit den Entwicklungen in diesem brandneuen Medium auseinanderzusetzen. Wichtiger jedoch als das „Blitzen“ und „Glühen“ war das politische Versprechen, dass bis in den Kunstbetrieb durchschimmerte. „In den 90er Jahren ist es im Feld Kunst zu einer Profilveränderung gekommen, die dazu führte, dass zahlreiche Kunstproduktionen dieser Dekade als ‚politische Kunst’ charakterisiert wurden“,6 beobachtet der Kunsthistoriker Holger Kube Ventura. Im Anschluss an die ökonomische Krise des Kunstmarktes entstand Anfang der 90er Jahre der Versuch, die Kunst wieder vermehrt gesellschaftlich zu verankern. Es sind kulturelle Bereiche besetzt worden, die „die Nützlichkeit von Kunst als Nachweis politischer Dimensionen behauptet.“7 Das Interesse galt vielen, vom Betrieb scheinbar unabhängigen Organisationen und Initiativen wie Produzentengalerien, Labels, selbstorganisiertem Kunststudium, Clubs, usw.

Was das Internet für die Kunst in der Krise doppelt interessant machte, war neben der politischen Dimension vor allem der globale Radius des Geschehens. Es versprach nicht nur sinnvoll zu sein, sondern gleichzeitig omnipräsent. Besonders deutlich wird dieser Zusammenhang am Thema „digital divide“. Die ungleiche Verteilung von Technologie und der unterschiedlich mögliche Zugang zum Netz zwischen der technologisch aufgerüsteten Welt und den weniger fortschrittlichen Teilen des Planeten wurde zu einem intensiv beleuchteten Phänomen in Panels, Workshops und Ausstellungen der Kunstwelt. Ein hochpolitisches Thema, das die Legitimationsprobleme mitsamt der Wurzel auszureißen versprach und gleichzeitig im Netz genau in dieser Schieflage wieder abgebildet wurde. Die „vernetzte“, also für den Kunstmarkt relevante, kaufkräftige Welt wurde mit diesem Thema bespielt und überzeugt, dass die Kunst durch solche politischen Diskussionen für die Gesellschaft von Nutzen ist.

Das Internet ist Kunst

„Art is whatever you can get away with“8 spekulierte Marshall McLuhan Mitte der 1960er Jahre. Drei Dekaden später wurde diese Hypothese am Internet erfolgreich getestet. „net=art“ postulierte der Netzaktivist und Künstler Heath Bunting.9 Ausgehend von seinen künstlerischen Arbeiten ist nicht auszuschließen, dass es sich dabei um ein minimalistisches Hacking des damals verbreiteteren Labels „net.art“ handelt und die daraus entstandene programmatische Aussage als affirmative Kritik verstanden werden darf. Der Begriff „net.art“ entstammt der Legende nach einer anonymen E-Mail, die der slowenische Künstler Vuk Cosić 1995 erhalten hat und in deren unleserlichem Inhalt nur die Worte „Net. Art“ zu erkennen waren. Begeistert über die Tatsache, dass die Bezeichnung für kreative Arbeit im Internet vom Internet selbst stammt, begann Cosić diesen Begriff für seine künstlerische Praxis zu nutzen.10

Die Gleichsetzung von Netz und Kunst Mitte der 1990er Jahre machte es dem Kunstbetrieb einfach sich unkritisch im Angebot der künstlerischen Arbeiten im Netz zu bedienen. Wer sich nicht mit Netzkritik auseinandersetzte, kuratierte in der Regel noch effektiver unter der Prämisse „net=art“. Es konnte durchaus vorkommen, dass eine URL genügte, um in eine Ausstellung hineinkuratiert zu werden. Während die Institutionen Netzkultur in ihr Programm aufnahmen, fanden die Galerien trotz großer Anstrengung keinen Weg diese Form der Kunst gewinnbringend zu nutzen. Der Transfer von Netzkunst in den Kunstbetrieb beschränkte sich auf das „Ausstellungsmachen“. Durch die (buchstäblich) offenen Tore zog die „net.art“ in die Ausstellungsräume ein. In vielen Fällen manifestierte sie sich in Terminals mit Mouse, Keyboard und Schrifttafeln, die das erklärten, was hinter dem Bildschirm zu sehen sei.

Während sich die Ausstellungspraxis entwickelte, waren die theoretischen Verschränkungen von Kunstgeschichte und Netztheorie gering. Neben politischer Theorie beschrieben kunsthistorische Überlegungen in der Regel die Mediengeschichte und suchten darin nach dem politischen Element in der Partizipation, um eine Brücke in die Jetztzeit zu bauen. Der kunsthistorische Diskurs bewegte sich außerhalb des Internets und war nicht Teil der Entwicklung.

Hier findet sich eine Sollbruchstelle, die die Verbindung Kunstbetrieb und Netzkultur instabil macht. Ausstellungen, Kunsttheorie und Kunstmarkt wagten einen Blick ins Netz, während sie mit beiden Beinen in der etablierten, wenn auch von der Krise gebeutelten Kunstwelt standen. Für die Auseinandersetzung mit dem Internet taugte dieser Blick nicht. Netzkritik konnte und kann nur im Netz entwickelt werden. Die Netzkritiker Geert Lovink und Pit Schultz beschreiben: „Es geht um den Aufbau einer netzkritischen Praxis, die sich der Mittel der Netztechnologien bedient und nicht ausserhalb dieser ansiedelt.“11 In der Kunstwelt gab es in den 1990er Jahren wenige Magazine, die den Transfer zwischen fluider Netzkritik und Kunsttheorie leisteten. Genannt werden müssen in diesem Zusammenhang Arkzin12 aus Zagreb das sich als Fanzine der Anti-Kriegs-Bewegung 1991 gründete, springerin13 in Wien, das einen speziellen „Netzteil“ einrichtete und MUTE14 in London, das sich anfangs als großformatige Zeitung in Financial Times pink präsentierte und heute im kompakten Magazinformat erscheint.

Auf der anderen Seite des kulturtheoretischen „digital divide“, also im Netz, wurden hingegen kunsttheoretische Diskussionen geführt. Gerade auch das Interesse des etablierten Kunstbetriebs an Kunst aus dem Internet verfeinerte die Sprache mit der Netzkultur beschrieben wurde. So führte der Medienwissenschaftler Tilman Baumgärtel die hilfreiche Unterscheidung von Netz-Werken und Netzwerken ein. „Mit ‚Netz-Werken’ meine ich Kunstwerke, die meist im WorldWideWeb realisiert und als eigene, abgeschlossene Site konzipiert wurden. ‚Netzwerke’ sind dagegen die sozialen Zusammenschlüsse und Kollaborationen, die zum Beispiel auf Mailinglisten oder anderen ‚Virtual Communities’ stattfinden.“15 Diese Unterscheidung ließ sich auch in der Ausstellungspraxis der damaligen Zeit ablesen. Netz-Werke waren einfacher in Ausstellungsräume zu integrieren und vertrugen sich besser mit dem Kunstverständnis des Galeriebetriebes. Netzwerke hingegen waren für die „politische Kunst“ interessanter, aber in der Regel unmöglich „auszustellen“, so dass auch in Ausstellungen viel darüber geschrieben und geredet wurde und Reader erschienen, die solche Netzwerke entweder thematisch oder zeitlich abzubilden versuchten.

Der Versuch einen Sammelbegriff für Neue Technologien und Netz-Werke zu finden, mündete in der Bezeichnung „interaktiver“ Ausstellungen und Arbeiten. Der netzaffine russische Künstler Alexei Shulgin beobachtete: „Wenn ich mir neue, populäre Kunstformen anschaue wie ‚Interaktive Installationen’, dann frage ich mich immer, warum das Publikum so angetan ist von neuen Mitteln, mit denen sie manipuliert werden. Es scheint gerade so, als ob Manipulation die einzige Form der Kommunikation ist, die sie kennen und schätzen.“16 So oder ähnlich erscheint auch Netzkultur in vielen Ausstellungen der 1990er Jahre. „Interaktivität“ wurde ein wichtiges Prädikat für zeitgenössische Ausstellungen der damaligen Zeit, schien hier doch Politik spürbar zu werden, wenn Besucher/innen nicht mehr passiv konsumieren sondern sich interaktiv einbringen, in einen Dialog treten. Dass es sich bei vielen dieser Arbeiten um rein „reaktive“ Interaktionen handelt, wie Alexei Shulgin beschreibt, wird deutlich, wenn man der Argumentation des Kunsthistorikers Thomas Dreher folgt, der den Begriff „interaktiv“ als „Buzzword“ dieser Zeit entlarvt: „Jedes reaktive Datensystem, das dem Benutzer die Wahl zwischen Alternativen läßt, wird in der Werbesprache der Computerbranche als ‚interaktiv’ bezeichnet.“17

Die Unmöglichkeit Zwischenräume auszustellen

Geht man zurück ins Netz, hinein in Arbeiten, die Baumgärtel als Netzwerke beschreibt, als „die sozialen Zusammenschlüsse und Kollaborationen“, die im Internet entstanden sind, ist es notwendig, den sozialen Aspekt als zusätzliche Kategorie einzuführen. Der Kunsthistoriker Hans Dieter Huber erkennt „reaktive, interaktive und partizipative Arbeiten.“18 Als technische Grundlage gehören dazu die von Baumgärtel aufgeführten Mailinglisten und „Virtual Communities“, genauso wie einige der „sich infolge der Erfindung der verschiedenen WWW-Browser ab 1993/94 entwickelten“ Arbeiten der Netzkunst.19

Die Netzkritik entwickelte sich weniger vor dem Hintergrund künstlerischer Arbeit, sondern eher in den partizipativen und sozialen Strukturen, die sich mit den Mitteln der technischen Werkzeuge entwickelten. An diesem Punkt findet sich eine zweite Sollbruchstelle zwischen Kunstbetrieb und Netzkultur: Um seine Existenz nach dem Einbruch des Kunstmarkes Anfang der 1990er Jahre zu legitimieren, suchte der Kunstbetrieb politische Arbeiten im Internet, jenem Medium, dessen politische Relevanz sich nicht auf Kunstwerken begründet, sondern in den Strukturen und Netzwerken, die sich jeder klassischen Ausstellungspraxis entziehen. Der Ausstellungsraum spielt eine zentrale Rolle im Feld der Kunst. Er ist aus dem Kunstsystem nicht wegzudenken und selbst in seiner Abwesenheit ein Bezugspunkt in der kunsthistorischen Betrachtung, wie zum Beispiel bei Happenings, Fluxus und Land Art. Der Künstler Robert Smithson beschreibt diesen Bezug zur Außenwelt (outside world) in seiner Arbeit deutlich: „Als ich begann an den ‚Nonsites’ zu arbeiten, wurde diese Dialektik sehr stark. […] Die ‚Nonsites’ wurden zu Karten die auf die Welt außerhalb der Galerie verwiesen. […] Es war unmöglich nicht daran zu denken, wo diese Dinge ausgestellt werden würden.“20

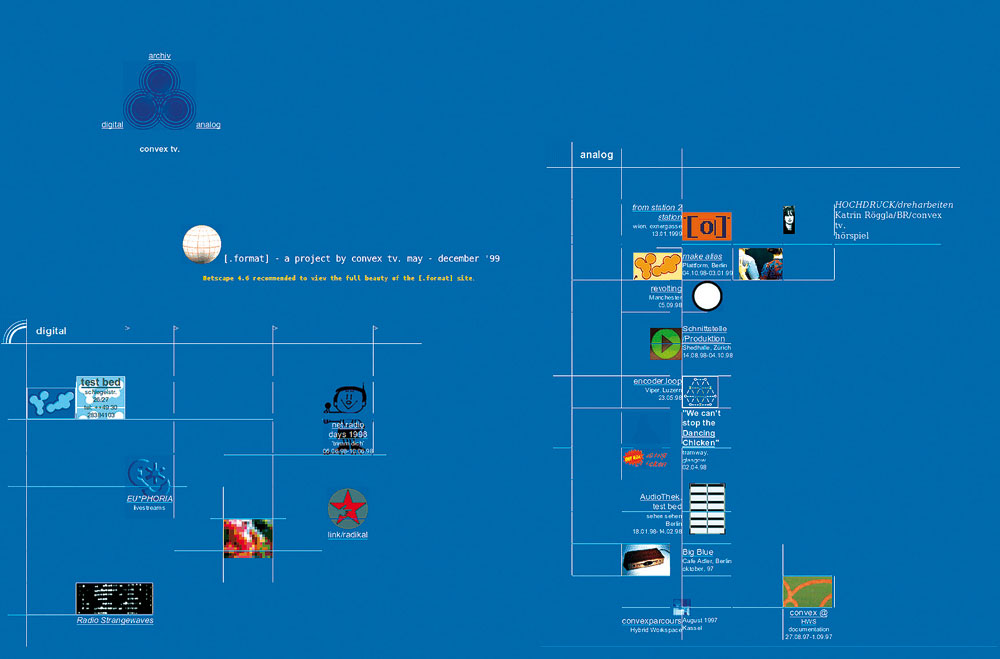

Die Netzkultur dachte nie an den Ausstellungsraum, sie entwickelte sich nicht vor dem Hintergrund des Kunstsystems und demzufolge gab es keine Experten/innen für die Aufgabe Netzkultur im Kunstsystem auszustellen. Referenzen zum Kunstsystem, soweit vorhanden, bezogen sich explizit auf ausstellungsferne Ideen. So sieht Wolfgang Staehle seine Arbeit im Netz als Weiterentwicklung von politischen und sozialen Konzepten der Kunst: „Beuys ging es um die soziale Skulptur, eine künstlerische Produktion, die eine Gruppe oder eine Gemeinschaft zusammen macht. The Thing ist so eine Skulptur: es realisiert die Beuyssche Idee von der direkten Demokratie, vom politischen Gemeinwesen als sozialer Struktur. Gleichzeitig stellt es eine Erweiterung des Kunstbegriffs dar.“21 Das 1991 von Staehle in New York gegründete „The Thing“ ist eines der ersten und sicherlich bekanntesten Netzwerke der 1990er Jahre. Ähnliche Netzwerke wurden in den kommenden Jahren in anderen Städten konzipiert. Die anfangs textbasierten Bulletin Board Systems (BBS) wurden durch Webseiten ergänzt, ersetzt oder verdrängt, die es ermöglichten mit dem Browser in diesen Netzwerken teilzunehmen. Solche Netzwerke waren natürlich nicht isoliert, sondern untereinander vernetzt und sind eher als Ballungszentren zu verstehen. In Ermangelung eines besseren Begriffs wurden solche Netzwerke in Anlehnung an die 1993 in Amsterdam gegründete „Digitale Staad“ als „digitale Städte“ bezeichnet.

Die Metapher als Werkzeug

Die technischen Grundlagen und partizipativen Möglichkeiten von „The Thing“ und „Digitale Staad“ waren sich ähnlicher, als ihre Namen verraten. Wer in solchen Netzwerken arbeitete, konnte erleben, wie sich die Funktionalitäten sukzessive erweiterten und den sozialen Bedürfnissen der Teilnehmer/innen anpassten. Auch zwischen den Netzwerken wurden diese Neuerungen ausgetauscht.

Die Bezeichnung „digitale Stadt“ setzte sich schnell durch und führte zu einem losen Zusammenschluss ähnlicher Systeme in unterschiedlichen Ballungsräumen. Diese als „Städte“ zu bezeichnen, war eine naheliegende und angemessene Hilfskonstruktion, eine Metapher. Die Metapher als Kunstgriff war ein Werkzeug der Netzkritik, um Bilder zu schaffen, die einen Einstieg in die Diskussion über „Neues“ ermöglichen. Die Netzkritiker Lovink und Schultz schreiben dazu: „Natuerlich werden sich die Netze weiterentwickeln, sie werden ihre eigenen ‚Zeichenregime’ und ‚Konsistenzebenen’ entwickeln, doch es braucht immer wieder den Anschluss an etwas ausserhalb oder unterhalb Liegendes, das mituebertragen wird, das Territorium, Erinnerungen, greifbare Dinge.“22 Die Metapher wird hier offener verstanden als in Jacques Lacans Definition: „Ein Wort für ein anderes ist die Formel für die Metapher.“23 In den angesprochenen Netzwerken wird sie vielmehr „ein Wort für etwas anderes“.

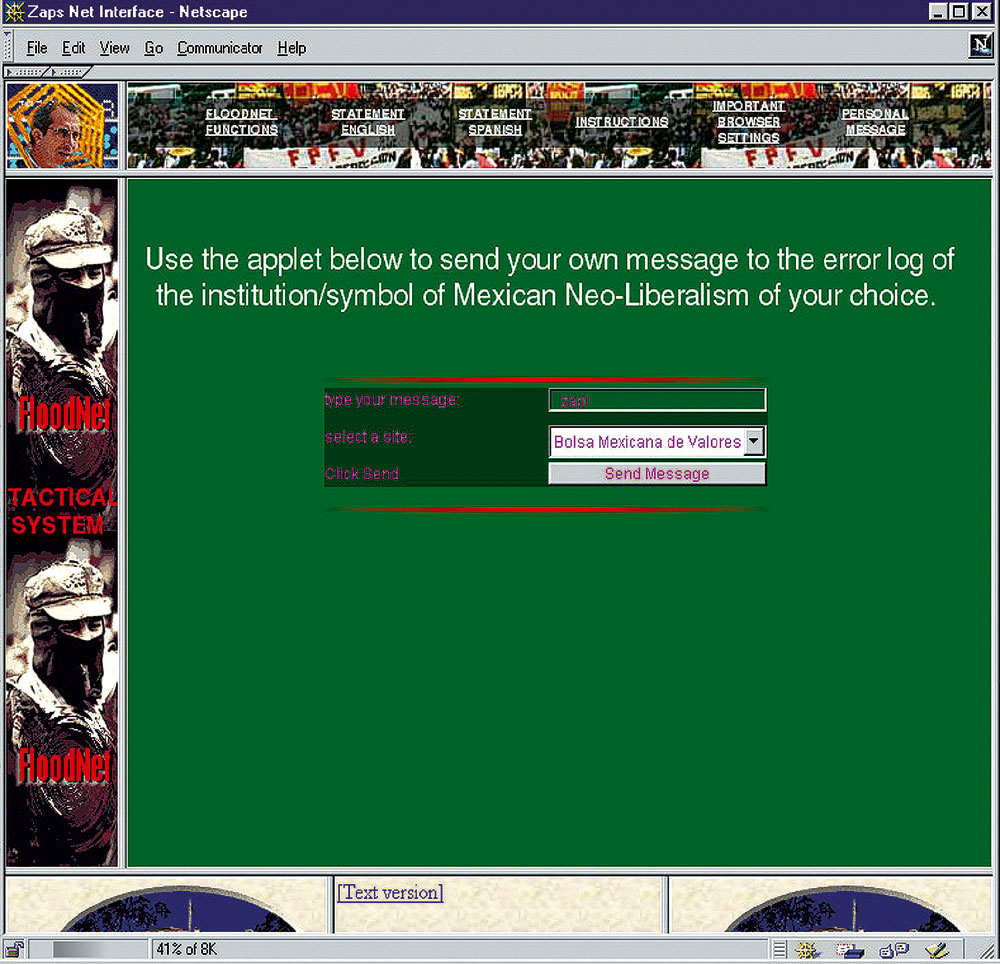

Hier liegt eine weitere Sollbruchstelle. Als Stilmittel, das auch poetische Qualitäten mit sich bringt, ist die Metapher in der Kunstpraxis weit verbreitet, nicht aber als Übergangslösung. Kunstbetrieb und Netzakteure sprachen nur scheinbar die gleiche Sprache. Besonders anschaulich lässt sich dieses Missverständnis am Konzept der „Electronic Civil Disobedience“24 zeigen. Dem „Critical Art Ensemble“ (CAE) diente der zivile Ungehorsam als Metapher für politische Aktionen im Netz. CAE analysierte die veränderte Bedeutung der urbanen Infrastruktur für die herrschenden Institutionen und damit verbunden den politischen Widerstand. „Es gab eine Zeit, in der die Kontrolle der Straßen eine wertvolle Bedeutung hatte. Im Paris des 19. Jahrhunderts waren die Straßen Kanäle für die Mobilität der ökonomischen und militärischen Macht. Blockierte Straßen und besetzte Machtzentren machten den Staat unbeweglich und er konnte durchaus unter seinem eigenen Gewicht zusammenbrechen. Diese Methode des Widerstandes war noch bis in die 1960er Jahre wirkungsvoll.“25 CAE beobachtet weiter, dass sich im 20. Jahrhundert eine Verlagerung der Informationen und Geldströme in technische Netzwerke und weg von der Straße vollzogen hat. Analog dazu hat die Besetzung von Machtzentren nur noch eine symbolische und medienwirksame Funktion. Um den gleichen politischen Effekt zu erzielen, der weiter oben beschrieben wurde, müssen Formen des zivilen Ungehorsams entwickelt werden, die diese digitalen Ströme unterbrechen.

Während das Kunstsystem in der Lage ist, symbolische Repräsentationen zu dokumentieren und auszustellen, bleiben die politischen Aktionen im Netz ohne Abbildung. Sie sind „etwas anderes“, was im Ausstellungsraum abwesend bleibt, auch weil dieser als symbolisches Bauwerk und Teil des Kunstmarktes selbst den bereits beschriebenen Transformationen unterliegt.

Metapher, Politik und Demokratie

Um den politischen Aspekt des Internets als „politische Kunst“ in das Kunstsystem überführen zu können, wurden die Metaphern als konkrete Verweise auf eine Welt ohne Netz gelesen. Dass diese Metaphern nur den Übergang zur Nutzung neuer Medien begleiten, wurde übergangen. Dabei war diese Nutzung von Metaphern nichts Neues, wie der Architekt und Medienwissenschaftler William J. Mitchell anschaulich darlegte: „Das Automobil war eine ‚Kutsche ohne Pferde’ oder das Radio der ‚drahtlose Fernschreiber’.“26 Und die Metapher der „immateriellen Städte“ hilft in gleicher Weise über die Übergangsphase hinweg und wird uns dann rückblickend „lächerlich erscheinen“.27 Gleiches gilt auch für Begriffe wie „Demokratie“ und „Partizipation“, die im Netz als Hilfsmittel eingeführt wurden, um die Entwicklung zu beschreiben, während sie vom Kunstbetrieb als Realitäten gelesen wurden.

Die Erwartungen an neue politische Modelle, die sich im Netz entwickeln würden, waren hoch. „Der politische Aspekt der ‚polis’ war zu instrumentalistisch gedacht, die Demokratisierung der Gesellschaft durch die Demokratisierung der Netze, als Beteiligung kommunaler Entscheidungsprozesse, blieb ein frommer Wunsch nach ‚magischer Fernwirkung’“,28 beobachteten die Netzkritiker Lovink und Schultz. Der Theoretiker Mark Poster führt fort: „In Abwesenheit eines eindeutigen politischen Konzepts scheint es mir dennoch sinnvoll, Phänomene wie das Internet auf neue Formen der ‚alten’ Demokratie zu untersuchen; dabei sollten wir freilich einräumen, dass ganz andere Spielarten der Demokratie zum Vorschein kommen könnten, als sie uns im Augenblick denkbar erscheinen.“29

Auch aus anderer Richtung wurden Erwartungen an das Internet gerichtet. Der dominanten, neoliberalen Globalisierungsdebatte entgegen, entwickelten sich politische Modelle, die in der Praxis die regulierenden und nationalen Staaten ersetzen sollten, die durch den Globalisierungsdiskurs von der Vision eines deregulierten, globalen Wirtschaftsmodells überrollt wurden. Als theoretischer Hintergrund dienten Analysen wie Pierre Bourdieus Dekonstruktion des metaphysischen Staatsbegriffes und Michel Foucaults „Gouvernementalität“ und seine Analyse von Machtmechanismen. Darin angelegt war auch der Zusammenhang von Wissen und Macht, der in der Metapher des „Rhizoms“ aufgegriffen wird, die von Gilles Deleuze und Félix Guattari als Gegenentwurf für klassische, hierarchische Wissensmodelle eingeführt wurde. Ihre Beschreibung des Rhizoms ähnelt den technischen und organisatorischen Grundlagen des Internets so sehr, dass dieser Begriff in unterschiedlichen Formen in der Netzkritik Einzug erhielt. Das Internet und die sich darin entwickelnden, vernetzten, vielfältigen, dezentralen und partizipativen Netzwerke schienen nicht nur in zeitlicher Abfolge an diese theoretischen Grundlagen anzuknüpfen, sondern auch die sozialen und technischen Möglichkeiten zu liefern, die entsprechenden politischen Raum schaffen.

Die Kunsttheorie war mit diesen Schriften besser vertraut als mit den „inner workings“ des Internet. Politik und Internet und Demokratie und französische Theorie verschmolzen zu einem Produkt, das immer wieder im Kunstbetrieb ausgestellt oder vorgeführt wurde. Das Internet als Wunschmaschine war sicherlich für die zweite Hälfte der 1990er Jahre auch Sprungbrett für Kuratoren/innen und Theoretiker/innen, die nicht über ihre Arbeit im Netz, aber über ihre Kontakte im Kunstsystem bezahlte Arbeit und akademische Karrieren fanden. Zu einer Evaluation dieser Arbeit sollte es nicht mehr kommen, denn der Internet-Hype im Kunstbetrieb fand ein abruptes Ende.

„Party like it’s 1999“

Gerade in Europa hatte die Entwicklung grenzübergreifender Netzwerke im Internet eine implizite politische Dimension. Baumgärtel beschreibt sie zu Recht als „die erste gesamteuropäische Kunstbewegung nach dem Zweiten Weltkrieg, die nicht nur Künstler aus dem Westen, sondern auch aus der Ex-Sowjetunion und Ex-Jugoslawien einschließt.“30 Diese filigranen Netzwerke erlebten unter der Politik des Krieges eine starke Erschütterung während der Luftangriffe der NATO auf Belgrad 1999. Die politischen Grenzen, die ein Jahrzehnt zuvor begonnen hatten sich aufzulösen wurden von kulturellen Grenzen ersetzt, deren politische Macht sich nach 9/11 noch deutlicher manifestierte. Das Bild des utopischen, visionären Raums jenseits nationaler Grenzen wurde ersetzt durch das Bild eines globalen Überwachungsnetzes, um das sich Verschwörungstheorien rankten. Der Begriff der „Sicherheit“ bedrängte die Theoriepraxis der vergangenen Jahre, denn „die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien haben ambivalente Handlungsräume eröffnet, die den herkömmlichen Sicherheitsfragen eine neue Dimension verleihen, bisher unbekannte Sicherheitsrisiken in Erscheinung treten lassen und ein neues ‚Unsicherheits’-Empfinden erzeugen.“31 Übrig geblieben ist die Kommunikation als symbolische Form der Partizipation und das Selbstverständnis der ökonomischen Strukturen, was die Soziologin Eva Illouz treffend beschreibt: „In dem Maße, in dem die Demokratisierung der sozialen Beziehungen eine gewandelte normative Struktur implizierte, mußten prozedurale Regeln etabliert werden, die den zunehmenden hierarchischen Charakter ökonomischer Organisationen mit der wachsenden Demokratisierung der sozialen Beziehungen versöhnen konnten.“32

Diese neuen Zusammenhänge von Politik und Internet sind nach wie vor brandaktuell. Es zeigte sich aber, dass sie in den ersten Jahren des 21. Jahrhunderts nicht auf das gleiche Interesse des Kunstmarktes stießen wie ihre Vorläufer. Die Gründe dafür sind sicher auch marktpolitischer Natur. Der Kunstbetrieb hatte sich erholt, die ökonomische Krise war überwunden, die Legitimationsprobleme der Kunst in der Gesellschaft lösten sich in Wohlgefallen auf. Anstelle des Bedarfs nach „politischer Kunst“ traten Labels wie „Malerei aus Leipzig“, die nicht weniger unkritisch über Galerien angeboten wurden, wie wenige Jahre zuvor „Netzkunst“ in den Institutionen.

Erschienen in: KUNSTFORUM International: Bd. 205 Vom Ende der Demokratie, 2010. https://www.kunstforum.de/artikel/the-internets-completely-over/↩︎

Hans Magnus Enzensberger, Der kurze Sommer der Anarchie, Frankfurt am Main 1977, S. 13.↩︎

Daniel Kreps, „Prince Declares the Internet ‘Completely Over’“, in: Rolling Stone, 06.07.2010, unter http://www.rollingstone.com/music/news/17386/152792.↩︎

Eduardo Kac, „Das Internet und die Zukunft der Kunst: Immaterialität, Telematik, Videokonferenzen, Hypermedia, Networking, VRML, Interaktivität, Bildtelefone, Software für Künstler, Telerobotik, Mbone und darüber hinaus“, in: Stefan Münker/Alexander Roesler (Hrsg.), Mythos Internet, Frankfurt am Main 1997, S. 291.↩︎

Ebenda.↩︎

Holger Kube Ventura, Politische Kunst Begriffe, Wien 2002, S. 230.↩︎

Ebenda, S. 231.↩︎

Vgl. Marshall McLuhan, Understanding Media: The Extensions of Man, Routledge, 1964.↩︎

Vgl. Geert Lovink/Pit Schultz, Grundrisse einer Netzkritik (1997), unter www.thing.desk.nl/bilwet/TXT/NK1.txt.↩︎

Alexei Shulgin, nettime: Net.Art – the origin, 18 March 1997 01:05:08 +0300, unter http://www.nettime.org/Lists-Archives/nettime-l-9703/msg00094.html.↩︎

Geert Lovink/Pit Schultz, „Anmerkungen zur Netzkritik“, in: Stefan Münker/Alexander Roesler (Hrsg.), Mythos Internet, Frankfurt am Main 1997, S. 338.↩︎

Vgl. http://arkzin.net/.↩︎

Vgl. http://springerin.at/.↩︎

Vgl. http://www.metamute.org/.↩︎

Tilman Baumgärtel, net.art, Nürnberg, 1999, S. 15.↩︎

Alexei Shulgin, Art, Power, and Communication (1996), unter http://sunsite.cs.msu.su/wwwart/apc.htm, Übersetzung des Autors.↩︎

Thomas Dreher, „Der Beobachter als Akteur in Happenings und umweltsensitiven Installationen“, in: Wolfgang Zacharias (Hrsg.), Interaktiv. Im Labyrinth der Wirklichkeiten …, Essen 1996, S. 407.↩︎

Hans Dieter Huber, „Internet“, in: René Hirner (Hrsg.), Vom Holzschnitt zum Internet. Die Kunst und die Geschichte der Bildmedien von 1450 bis heute, Ostfildern-Ruit, 1997, S. 47.↩︎

Ebenda.↩︎

Moira Roth, „An Interview with Robert Smithson“ (1973), in: Robert Smithson, Ausst.Kat. Museum of Contemporary Art, Los Angeles 2004, S. 84.↩︎

Vera Graf, „Kunst im Informationszeitalter“, in: Süddeutsche Zeitung, 22. März 1994, S. 11.↩︎

Geert Lovink/Pit Schultz, „Anmerkungen zur Netzkritik“, S. 350.↩︎

Jacques Lacan, „Das Drängen des Buchstabens im Unbewußten oder die Vernunft seit Freud“, in: Schriften, Band II, S. 32.↩︎

Vgl. Autonomedia & Critical Art Ensemble, Electronic Civil Disobedience and other unpopular ideas, New York 1996, S. 7 ff.↩︎

Ebenda, S. 11. Übersetzung des Autors.↩︎

William J. Mitchell zitiert nach: Geert Lovink/Pit Schultz, „Anmerkungen zur Netzkritik“, S. 349.↩︎

Ebenda.↩︎

Ebenda.↩︎

Mark Poster, „Elektronische Identitäten und Demokratie“, in: Stefan Münker/Alexander Roesler (Hrsg.), Mythos Internet, Frankfurt am Main 1997, S. 160.↩︎

Tilman Baumgärtel, „Immaterialien: Aus der Vor- und Frühgeschichte der Netzkunst“, in: Telepolis Online, 1997.↩︎

Konrad Becker u. a., Die Politik der Infosphäre – World-Information.Org, Bonn 2002, S. 146.↩︎

Eva Illouz, Gefühle in Zeiten des Kapitalismus, Frankfurt am Main 2007, S. 39 f.↩︎